大学共通テスト『情報I』のプログラミングを徹底解説!

みなさんこんにちは!

前回のプログラミングニュースの最後で、少しだけ共通テストの新科目『情報I』について触れましたね。今回は、その情報のテストの中でプログラミングに関係する部分を詳しく見ていきたいと思います!

そもそも共通テスト「情報」の構成って?

「プログラミングが出るって聞いたけど、全体のほんの少しだけじゃないの?」と思っている方も多いかもしれません…!

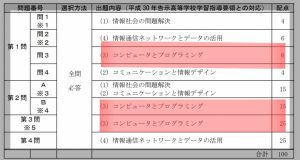

まずは情報テスト全体の概要を見てみましょう!

どうでしょうか?「プログラミングの問題が本当に出るの?」と思っていた方、少し驚かれたのではないでしょうか?

テスト内で直接プログラミングに関係するのは『コンピュータとプログラミング』という部分です。この部分が全体の46点分に相当しています!

実際の問題を見てみよう!

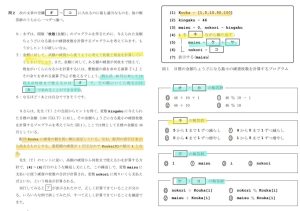

では、一体どのような問題が出題されるのでしょうか?サンプル問題を見てみましょう٩( ‘ω’ )و

いかがでしょうか?プログラミングが初めての方にとっては「何を言っているのかさっぱりわからない…」と感じるかもしれませんね (°_°)。

とはいえプログラミングに日頃から触れている生徒にとっては決して難しいものではありません^ – ^ たとえば、『変数』や『関数』、『繰り返し処理』といった基本的な知識は毎回と言っていいほど常に使っているものです!( ^∀^)

が…..ある問題が…..Σ(‘◉⌓◉’)

問題をよく見ると「プログラミングの基礎知識」だけでは解けない工夫がされているのです….!

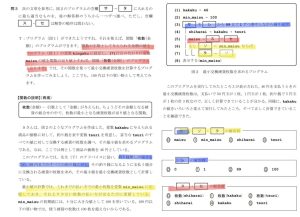

色分けされている部分は、それぞれ会話文をプログラミングのコードに置き換えている部分です。この会話の部分をしっかり読み解けないと実際に問題を解くことが難しくなることになってしまうのです(>人<;)

「プログラミング力」と『読解力』の両方の取得が鍵!

この問題を解くには、プログラミングの基礎知識はもちろん大切ですが、それだけでは足りなく…日本語の文章を読み解く力、つまり読解力が求められるのです!

もちろん、すでにプログラミングの基本的な概念やコードの読み方に慣れている生徒にとっては、これが大きなアドバンテージになることは間違いなし!

というのも…プログラミング部分を理解するのに苦労せずに、読解力を鍛えることに集中できるからですね٩( ‘ω’ )و

つまり、すでに身についているプログラミングの知識だけでこの共通試験のプログラミング問題を解くための準備の半分は整っていると言えますね!これが、普段からスクラッチやパイソンで基礎をしっかり学んでいる生徒たちの強みです^ ^

この試験特有の読解力ですが、実はプログラミングラボで定期的に開催しているサーティファイのジュニアプログラミング検定でも求められる力と非常に似ていたり…!

次回は、その共通点について詳しくご紹介しますね( ^∀^)